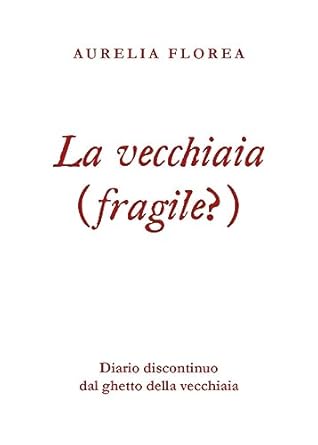

“La vecchiaia (fragile)“, scritto come diario in prima persona da Aurelia Florea, è un viaggio lucido attraverso la realtà di quelli che lei stessa definisce come “ghetti della vecchiaia” — le strutture per anziani dove la fragilità diventa una condizione condivisa, ma invisibile al resto della società. “La vecchiaia (fragile)” è più di un semplice racconto autobiografico: è un atto di denuncia, una riflessione sociale condotta attraverso un’indagine personale sulla condizione della vecchiaia fragile, in una società che sembra relegarla ai margini.

Florea, sociologa molto nota in Italia come una delle “fondatrici” del nostro servizio sociale, ha dedicato l’intera vita allo studio e al miglioramento delle condizioni degli anziani, intreccia qui la sua vivida esperienza personale con una profonda analisi sociale. Nata in Romania, giunta in Italia nel 1948, ha fondato l’Istituto per gli Studi sui Servizi Sociali (ISTISSS) nel 1960, è stata docente presso la Scuola Nazionale per Dirigenti del Lavoro Sociale e collaboratrice delle più prestigiose riviste del settore. Le sue pubblicazioni, tra cui Anziani e tempo libero (Carocci, 1982), hanno lasciato un segno profondo sull’assistenza agli anziani in Italia.

Questo diario assume un significato particolarmente: Aurelia Florea lo ha scritto nel corso del suo ultimo anno di vita all’interno di una casa di riposo (l’ultima struttura che l’avrebbe ospitata prima della sua scomparsa nell’ottobre 2024), dopo aver tentato di restare a casa e “aver cambiato sei badanti”. Il libro descrive in modo semplice e diretto quelli che Florea non stenta a definire come “ghetti della vecchiaia”, luoghi che, secondo l’autrice, accolgono e accantonano gli anziani come generazione “non più utilizzabile”: “Ma chi sono e dove sono i vecchi fragili? Sono raccolti e raggruppati nei ghetti della vecchiaia, strutture grandi e piccole, istituti di ricovero, case di riposo pubbliche e private, laiche e religiose”.

La narrazione è intrisa di testimonianze personali – l’autrice è stata ricoverata in diverse case di riposo – e riflessioni sociali. “Negli ultimi tempi, cioè due o tre settimane fa, si è verificato un parziale rinnovamento degli ospiti della struttura. Alcuni hanno cambiato reparto […] altri sono spariti perché deceduti”. Alcune descrizioni sono piuttosto crude: “Li ho visti nei salottini della televisione […] restano fermi – senza parlare e senza guardare – di fronte a un programma il cui canale non hanno scelto loro”. Un’immagine che evidenzia la perdita di autonomia, di dignità e spesso di individualità degli ospiti di queste strutture. L’autrice, tuttavia, non si limita a descrivere la realtà delle strutture per anziani che le è possibile osservare, ma sceglie di immergersi in prima persona in ciò che significa essere un “vecchio fragile”: “E io perché mi sono ricoverata in una struttura come questa? L’ho fatto per volontà mia […] per conoscere e capire le sofferenze […] nell’unico modo possibile: dall’interno“.

Un’eco di Papa Francesco e la “cultura dello scarto”

Leggendo Florea è impossibile non pensare alle parole di Papa Francesco sulla “cultura dello scarto”: “Vecchi, ghetti, ospedali, cimiteri. Questo vuol dire essere molto anziani oggi”.

Tra i passaggi più significativi, vi è quello in cui l’autrice, partendo da ciò che vive e vede all’interno della struttura, amplia il discorso per riflettere sulla disumanizzazione sistematica che caratterizza il trattamento della vecchiaia nella nostra società e della quale l’istituzionalizzazione è una pratica accettata: “I ghetti sono centri di raccolta e di deposito degli anziani come generazione superata […] fonte di risorse economiche“. Una critica che punta il dito contro un modello che vede gli anziani alternativamente come un peso o una risorsa economica da sfruttare – l’oro grigio – in modo residuale come esseri umani. Interessante è poi l’idea suggerita da Florea – che ricordiamo sperimenta tutto sulla propria pelle – secondo cui le strutture per anziani presentano un ulteriore problema: non si limitino a prendersi cura degli anziani, ma tentino di insegnare loro come comportarsi da vecchi. “C’è un aspetto in particolare che tutte hanno in comune: cercano di insegnare ai vecchi come ci si deve comportare da vecchi. È inutile, oltre che inopportuno e crudele”. Un’osservazione che denota una comprensione profonda e una critica feroce a una cultura che troppo spesso riduce la vecchiaia a un insieme di comportamenti standardizzati. L’autrice denuncia anche la gestione spesso oppressiva e disumanizzante da parte delle direzioni da lei stessa sperimentata in prima persona, sottolineando come la mancanza di libertà e l’isolamento abbiano effetti devastanti sui ricoverati: “L’assenza pressoché totale di libertà ha il tragico sapore del sequestro di persona”.

La vecchiaia (fragile) non è solo denuncia: è anche un viaggio interiore, dove Florea si confronta con la propria solitudine, l’alienazione e il senso di smarrimento: “Il tutto contribuiva a farmi sentire sempre più sola in un mondo che mi sembrava impazzito“. Tuttavia, il suo approccio rimane sempre lucido e mai autocommiserativo, spingendo il lettore a una riflessione profonda sulla condizione umana e sul nostro rapporto con il tempo che passa.

Post Correlati

La Comunità di Sant'Egidio e gli anziani

La Comunità di Sant’Egidio, dai primi anni '70, guarda con amicizia e simpatia al mondo degli anziani. Sono numerose le iniziative di servizio, di proposta culturale, di sostegno, di contrasto alla solitudine e all'istituzionalizzazione, di valorizzazione degli anziani come risorse per la nostra società, che ha promosso e realizzato in Italia e nel mondo

Leggi di più